ダイオードのリカバリー特性2

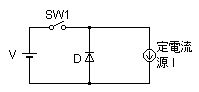

前述では,抵抗を介したダイオードのリカバリー特性について解説しました.ここでは,図3-2-27のように抵抗を介さずに直接ダイオードに逆バイアスをステップ的に与える場合を考えます.

図3-2-27 ダイオードへの逆バイアスステップ印可の系

チョッパー回路等のSW電源では図3-2-27の系のようにダイオードにステップ状の逆バイアスを与える系があります.実際に製品に組み込まれるダイオードは,前述の寄生容量を持つ他,配線等によるインダクタンス,抵抗成分をもっています.

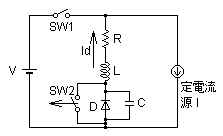

そこでこれらの寄生成分を反映し,さらにリカバリー特性をスイッチによって表現すると,上系は図3-2-28のような等価モデルに示すことができます.

図3-2-28 ダイオードへの交流電圧の印可とリカバリー特性

ここで,ステップ状逆バイアスを与えたときの Id の過渡応答を求めます.ダイオードの通電状態(オン or オフ)を,順方向通電時およびリカバリー特性による通電状態を,SW2のon,off 状態によって示すものとします.

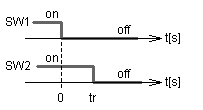

図3-2-29 リカバリー時間とSWの対応

SW1がオンになってダイオードに逆バイアスが与えられます.このとき,t=0[s]とします.続いてLの慣流によって順電流が流れ,Lの慣流が尽きるとリカバリー時間オン状態となり逆流します.逆回復したときの時間をt=tr[s] とします.

0〜tr[s] の Id は(計算過程はこちら)

ただし,(0≦t≦tr) ただし,(0≦t≦tr) |

式3-2-1 |

つづいて,t≧trについては,RLCの過渡応答になります.Id は(計算過程はこちら)

|

式3-2-2 |

式3-2-2を時間領域でしめすと

|

式3-2-3 |

図3-2-30 逆バイアスステップとリカバリー特性

V=10[V]

I=1[A]

R=2[Ω]

L=0.2[uH]

C=30[pF]

tr=50[ns]

図3-2-30は式3-2-1,式3-2-3をグラフ化したものです.一般にダイオード単体の抵抗成分は低いので振動の減衰がしにくい特徴があります.(図3-2-30の計算例は,定格2A〜10A程度のファーストリカバー品を想定していますが,一般よりもRを大きめ(減衰比ζを大きめ)に設定して波形を美化しております)

一般にリカバリー特性によるダイオード電流の振動をリンギングといいます.式3-2-2から減衰比ζ(2次系減衰についてはこちら参照)を求めることによって振動に関わるパラメータと条件を抽出できます.

|

式3-2-4 |

ζ<1で振動系,ζ>1で減衰系となります.半導体メーカでは,ファーストでかつ振動を抑制した素子が市販されつつあります.(アクティブな操作がない限り)素子単体では,式3-2-4のR,L,Cいずれかのパラメータを調整することで振動減衰の設計が可能となります.